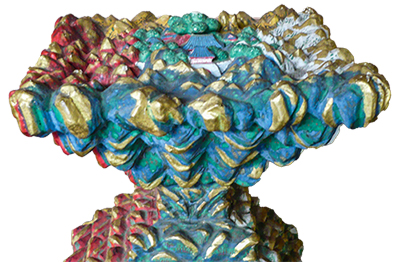

須弥山図(しゅみせんず)/江戸時代

高さ26cm/幅24cm

江戸時代/酒井抱一作 木造 着色

NHK大河ドラマで「べらぼう」が放映されています。江戸時代中頃の田沼時代から寛政の改革にかけて活躍し、喜多川歌麿(きたがわうたまろ)や東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)らを見出した江戸のメディア王・蔦重(つたじゅう)と称された蔦屋重三郎(つたやじゅうさぶろう)の波瀾万丈の生涯が描かれています。

その同時代に絵師・俳人として活躍した人物として、酒井抱一(さかいほういつ)がいました。抱一は幕府の老中や大老にも任じられる酒井雅楽頭家の出身で、姫路藩世嗣の酒井忠仰(さかいただもち)の次男として生まれましたが、風雅の道に志した人物でした。画家で工芸家の尾形光琳(おがたこうりん)に私淑(ししゅく:直接教えを受けたわけではないが,著作などを通じて傾倒して師と仰ぐ)しました。抱一の没年は文政11年(1828)です。

抱一の作品として知られているほとんどのものは、尾形光琳(おがたこうりん)の屏風画を模写した「風神雷神図」などの絵画資料です。ここに紹介する文政4年(1821)制作の「須弥山図」は、木造で着色された立体的に造形されています。「須弥山」現したものは図像資料はかりで、立体的に形作ったものとしては、「からくり儀右衛門(ぎえもん)」で有名な、技術発明家で東芝の創設者であった田中久重(たなかきゅうぞう)が弘化4年(1847)着工して、嘉永3年(1850)に完成した和時計の「須弥山儀(しゅみせんぎ)」が管見にあるぐらいです。

須弥山とは、仏教における宇宙観で、宇宙の中心にあるとされる高さ100万㎞もの高山の巨大な山のことです。山頂には帝釈天の住処の喜見城(きけんじょう)があります。

これは、清浄心院が旧蔵するものではなく、近年に某氏より寄贈を受けたものです。しかしながら、抱一が手掛けた工芸品としては、本作品が現状では唯一だと考えられます。貴重な文化財である本作品を、この機会に是非とも御覧下さい。

木下浩良