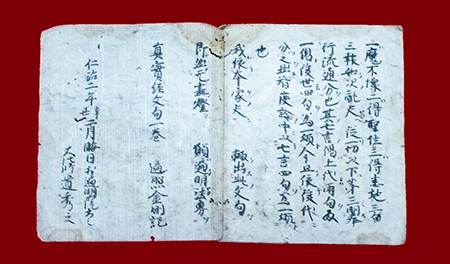

弘法大師・空海著作『真実経文句(しんじつきょうもんぐ)』写本/鎌倉時代

縦18.2cm/横15.6cm

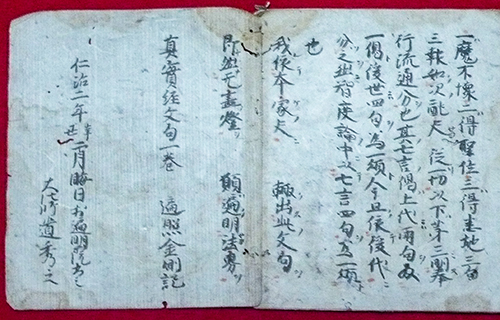

鎌倉時代/仁治2年(1241)書写/1帖

本書は弘法大師・空海が真言宗の根幹となる教えの経典の『理趣経』について注釈されたものです。特に同経が説く金剛界曼荼羅について空海独自の解釈が記されているとされています。

同経では「真理の教えを聞いて記憶にとどめたり、声に出して読んだりすれば、たとえ生きている者をことごとく殺害したとしても、地獄におちることはない」と明記していますが、空海はそのことについて、「その行為がありとあらゆる煩悩を懲らしめる働きを持つため、かえって速やかに完全な悟りを獲得できる」と逆説的に説いています。本書でも、密教の教えの中核をなす力の教えの金剛頂経の金剛界曼荼羅について、随所に空海独自の解釈を表明された注釈書とされています。

現在、空海の著作とされるものは数多く伝わっていますが、空海自身の手になるものはほとんど現存しません。空海以降、空海を受け継ぐ弟子たちが書写して空海の著作を後世に伝えていったのでした。

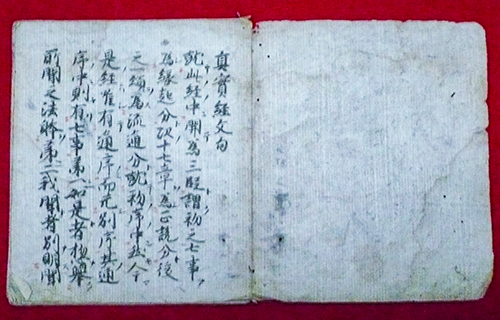

本書もその中の一つなのです。空海の著作『真実経文句』の中でも、管見にあるものの中で一番古い写本となっています。今から800年程前の、13世紀半ばに書写されたものです。本書の巻末に、「仁治二年辛丑二月晦日於遍明院書之 大法師道秀之」と書写した時の日時と場所、書写した人物の名前を明らかにしています。書写した人物が道秀という僧侶で、場所が遍明院という寺院。この寺院は、おそらく高野山内にあった塔頭寺院だと考えます。

さらに注目されるのが、本書がリサイクルペーパーで書かれているとことです。どこでそのことが分かるかといいますと、紙が全体に灰色になっているからです。和紙は、「すき返し」といって書かれた紙を再製紙することができました。

では何故再製紙するのかといいますと、「供養」の意味があったのです。例えば、故人からもらった手紙をリサイクルして、故人の供養にとそのリサイクルした紙に写経をしていました。まさに本書もその意図があったのではと推定します。リサイクルペーパーに書かれたものですので、最初に書かれた墨が混ざって灰色になっているのです。日本人の奥ゆかしい心を垣間見るようです。

木下浩良